UnsplashのPossessed Photographyが撮影した写真

ドローンを”もっと身近に”~ドローンの可能性と心理的距離~

近年、ドローン技術は目覚ましい発展を遂げ、空撮、測量、点検、物流、農業など、様々な分野でその活躍の場を広げています。ドローンは私たちの社会に革新をもたらす可能性を秘めているのです。しかし、その一方で、ドローンはまだ一般の人々にとって、必ずしも身近で親しみやすい存在とは言えません。

ドローンに対して、どこか「機械的で冷たい」「難しそう」「自分には関係ない」「親しみがもてない」といった心理的な距離を感じている方も少なくないのではないでしょうか。実際、一般の人々にとってはまだまだ遠い存在であり、その心理的なハードルが、ドローンの普及を妨げている要因の一つと考えられます。

本研究は、このような現状を打破し、ドローンを「もっと身近な存在」にすることを目指しています。具体的には、人間の「感覚」、特に「視覚」に着目し、ドローンの「見た目(外観デザイン)」が、ユーザーの心理や操作性に与える影響を解明します。

本研究に取り組む澤山さんは、ドローンの外観デザインを「親しみやすさ」「操作性の向上」「使いやすさ」といったキーワードで捉え直し、デザイン心理学的なアプローチによって、ドローンと人との心理的な距離を縮めることを試みました。

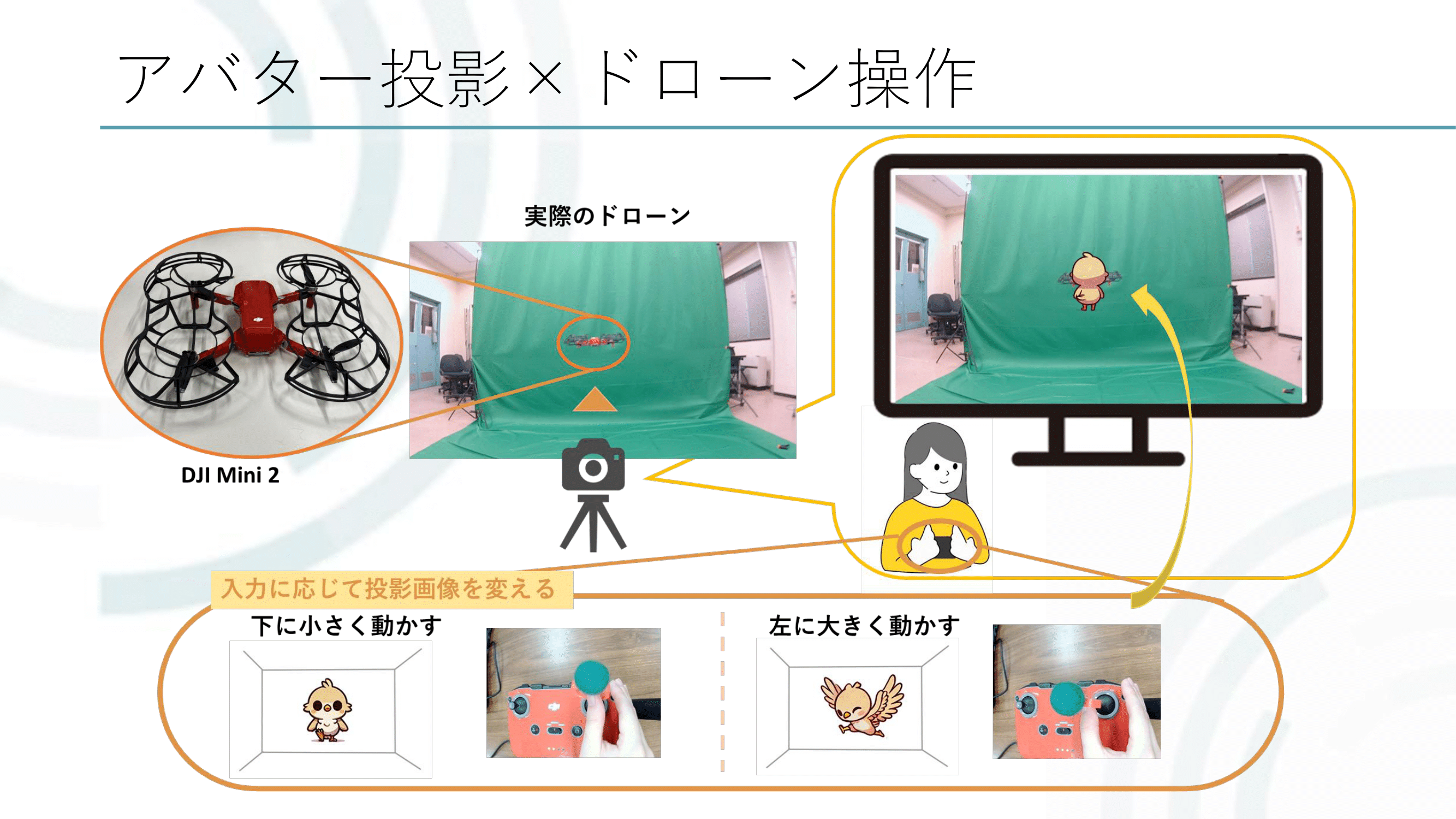

最新のAR(拡張現実)技術を活用し、無機質なドローンに、あたかも「生きているかのような」キャラクターを重ね合わせることで、ユーザーはドローンに対してどのような印象を抱くのでしょうか? キャラクターの投影は、ドローンの「親しみやすさ」を向上させ、「操作意欲」を高める効果があるのでしょうか?

澤山さんは、被験者実験を通して、キャラクターのデザイン、動きなどが、ドローンの親しみやすさ、魅力度、操作意欲に与える影響を分析しました。さらに、アンケート調査による主観的な印象評価と、操作時間、操作ミス率などの客観的な指標を分析し、ドローンの外観デザインが、ユーザーの心理状態、操作パフォーマンス、学習効果に与える影響を総合的に評価しました。

本研究の成果は、ドローンをより身近で親しみやすい存在に変え、ドローンと人との新しい関係性を構築する上で重要な指標になると期待されます。より多くの人々がドローンを「道具」としてだけでなく、「パートナー」や「友人」のように感じられる未来を目指して、本研究に取り組んでいるのです。

眠れる非利き手の潜在能力と、人間本来の機能性向上

私たちは日常生活の多くを利き手によって行い、非利き手は補助的な役割に留まることが一般的です。しかし、非利き手にも潜在的な能力が眠っており、その能力を引き出すことは、人間の認知機能や運動能力の向上に繋がると考えられています。

古くから、非利き手訓練は脳機能の活性化や創造性向上などにおいて注目されてきました。しかし、従来の訓練方法は時間と根気が必要であり、効果を実感するまでに時間がかかるという課題がありました。そこで、本研究の研究者である佐部利さんはデバイス技術に着目し、短時間で効率的に非利き手の能力を引き出すための新たなアプローチを模索しました。

本研究の目的は、非利き手を利き手に近づけることを通して、人間本来の機能性を向上させることにあります。そのためのツールとして、訓練効果を高め、短時間で成果を上げるための「非利き手訓練補助装置」を作成しました。このデバイスを用いた訓練が、非利き手の描画精度をどれだけ向上させ、さらには人間の認知能力にどのような影響を与えるのかを実験的に検証したのです。

現代社会は急速なデジタル化が進み、手書きで文字を書く機会は著しく減少しています。スマートフォンやPCでのタイピングが主流となり、ペンを握ることすら稀になったと感じる方も少なくないのではないでしょうか。そのような中、非利き手を訓練し、人間本来の機能性を向上させようという佐部利さんの発想はとても斬新です。デバイス技術を訓練に用いる一方で、デバイスへの過度な依存を防ぎ、「最先端技術とは、目的ではなく手段である」という視点に立った、技術と人間性の調和を目指します。